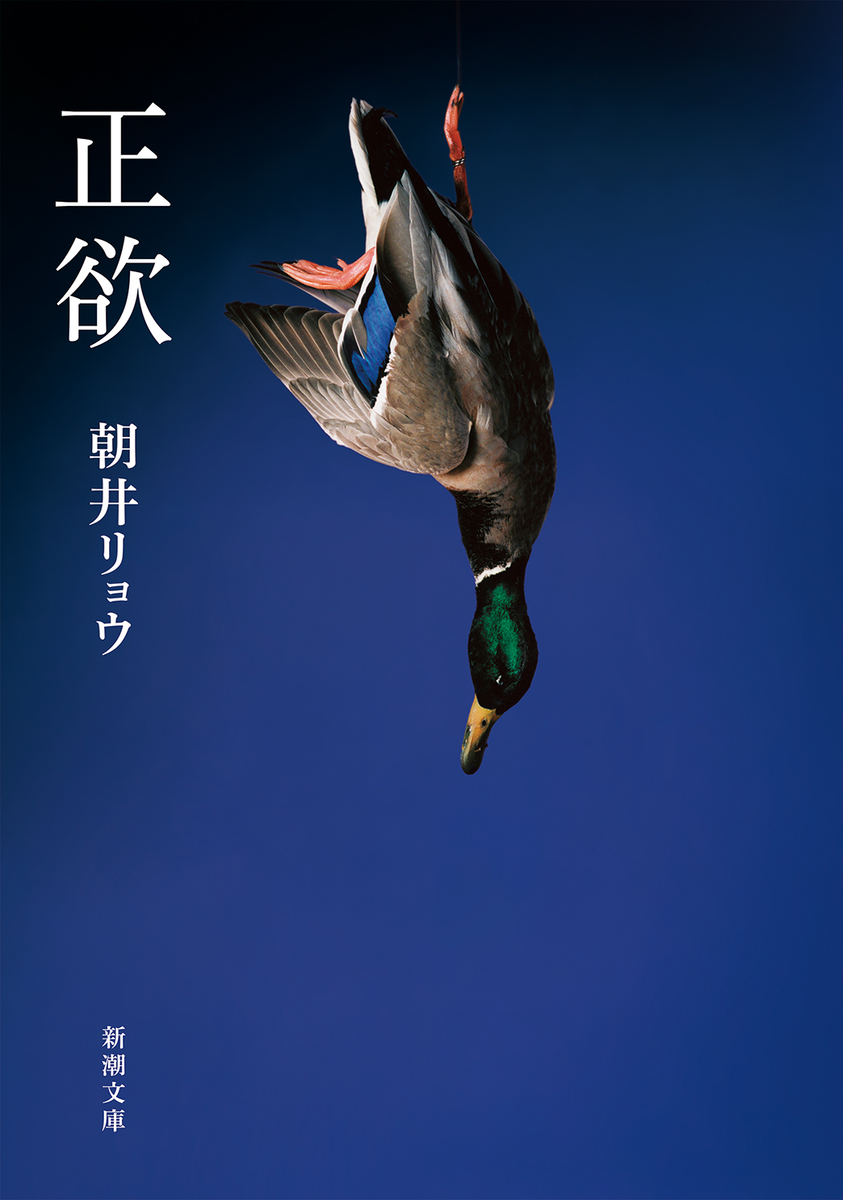

朝井リョウの『正欲』を読み終えた後、自分の価値観にヒビが入る音が聞こえた。

この作品は、表面的な多様性への賛歌ではない。むしろ、“正しさ”という無意識の暴力や、「理解」という名の傲慢に切り込む鋭さを持っている。

読後に残るのは、すっきりとしたカタルシスではなく、心の奥底でじくじくと疼く問いだ。

目次

作品の要約

『正欲』は、家庭環境、性的指向、対人関係の傾向など「多数派の理屈」から外れた人々の視点から語られる群像劇だ。主人公たちは「普通」に馴染めず、だからこそ社会の不条理や矛盾に鋭く気づいてしまう。

登場するのは、検事、学生、保護者、そしてある“性的指向”を持つ者たち。彼らは交わるはずのなかった世界から、ある一点に向かって静かに収束していく。

物語は、彼らが社会から押しつけられる「正しさ」に苦しみながらも、自分なりの存在の在り方を模索していく過程を描いている。誰も被害者として描かれない点にこそ、物語の残酷なリアリティがある。

感想:多数派でいることの危うさ

私がこの作品を読んで最も強く感じたのは、「少数派の生きづらさ」よりも、「多数派に属することは本当に幸せなのか?」という問いだった。

私自身、社会人として生活する中で、いつのまにか“正しさ”という名の物差しを手にしていた。「それはマナー違反」「空気を読めていない」「みんながそうしている」――そういった基準で人を測り、自分の行動も制限していた。

でも、それは果たして自分が本当に望んだ“正しさ”だったのだろうか。

本当に正確な物差しだったのだろうか。

多数派であることに安心しようとするあまり、少数派を無意識にあぶり出し、自分の立ち位置を確かめるような日々だったのかもしれない。

「自分は多数派にいる」と思い込むことで、社会の正しさに守られていると錯覚し、人生を消費していく危うさに戦慄を覚えた。

ギフテッドという視点

作品に登場する人物の中には、「普通の人」が気づかないような社会の矛盾にいち早く気づいてしまうタイプがいる。それは、いわゆるギフテッドのような存在もそれに近いのかもしれない。

思考が深く、感受性が鋭いがゆえに、他人が軽く流せる欺瞞を見逃せない。そして、なぜ他人はそれを「問題にしないで済む」のかという点に苦しむ。

彼らにとっての“生きづらさ”は、理解されないことそのものというよりも、「理解しないでも生きていける他者の存在」にあるのかもしれない。

“普通でいられる人”が無邪気に振る舞える社会では、“普通になれない人”のまなざしは、常に鋭くならざるを得ない。

正しい欲とは何か

この小説を読むと、ふとこんな疑問が湧く。

「恋愛ドラマやラブソングで尊く語られることは、本当に正しい欲といえるのか?」

例えば、一人の異性に対して何年も性的興奮を覚える。それを「愛」や「絆」で美しく語り直しているだけで、実際は社会的に容認された“身体のこすりつけ合い”に過ぎないのではないか。

「正しい欲」など、本来存在しないのかもしれない。社会が多数派の快楽を“倫理”という名でコーティングしているだけなのではないか。

こういった問いは、倫理の枠を超えて、個々人の生き方を根底から揺さぶる力を持っている。

「純愛と変態」の違いは、誰に聞けばいいのだろうか。

世間を逆手に取るという発想

ここで、あえてズル賢い考えをしてみたい。

水に性的興奮を覚えるという人がいたとして、それは本当に“不幸”なのか?

水と情熱的に戯れることで、どこぞの理解者に芸術としてミスリードさせられないだろうか?

たとえば、勉強が楽しい人は“偉い”とされる。でもそれは、単に好きなことをやっていたら褒められたという話だ。

つまり、「世間が勝手に“偉い”とするもの」を、自分の欲の対象にしてしまえば、賞賛されながら快楽を得ることができるのではないか。社会の浅はかな“正しさ”を逆手にとって、自分の幸せに転化するしたたかさも、生き抜く知恵ではないかと思う。

正しさを信じるのではなく、利用する。その視点もまた、“正しさ”の呪いから自分を解放する一手になるかもしれない。

理解するとは弱点を探すこと

ここからは蛇足。つまり、作者の意図を無視した、私の歪んだ私見である。

私は「理解者はクソだ」と思っている。話せば楽になるなんて嘘っぱちだと思っている。

「理解する」とは、優しさではなく、相手の中の弱点を探すことだと思ってしまう。

そんな私も、誰かの話に相槌を打ちながら、自分同じと弱点を探している。

似た傷を、似た醜さを。

理解という行為は、共感でも優しさでもなく、ハイブリッドな損得勘定なのかもしれない。「この人と同じ穴があったら、少し優しくなれるかもしれない」――そんな淡い下心で成り立っている。

それでも、人は誰かを“理解しようとしてしまう”。それは結局、自分が一人でいられないという寂しさの裏返しなのかもしれない。

おわりに

「正しさ」や「理解」を盲目的に信じる前に、まずはそれを疑ってみること。

それは決して反抗ではなく、自分自身に誠実であろうとする態度なのだと思う。

わたしが信じている「正しさ」は、本当にわたしのものだろうか?

そう感じてしまったあなたの価値観には、すでに亀裂が入っているかもしれない。

それでも、恐れずに『正欲』を手にとってみてほしい。

ーヒビがあるから新たに差し込む光があるかもしれないー

なんて、クサいことを言いたくなる私の癖を許して欲しい。

多様性って便利なコトバで